【産廃収集運搬】積替保管施設について解説③(福井県)

産業廃棄物の収集・運搬に伴う積替保管施設の許可基準について解説いたします。新規で【積替保管を含む】産業廃棄物収集運搬業許可申請をご検討されている事業者様はぜひご確認ください。

今回はのテーマは、前回の続編として【土地賃貸借契約書の意外な落とし穴】についてです。

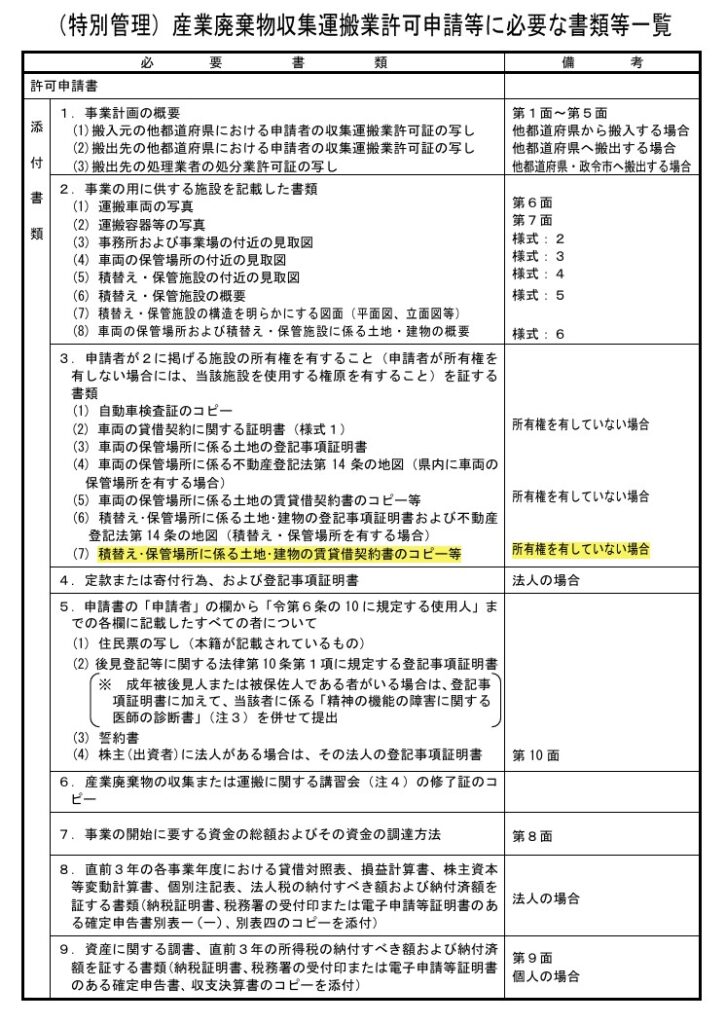

必要な書類等一覧(R6.12.12現在)

まずは、黄色のマーカー箇所をご確認ください。積替保管場所に係る土地・建物の所有権を有していない場合は、「賃貸借契約書のコピー等」の提出が必要です。

(福井県)産業廃棄物処理業の許可申請 産業廃棄物収集運搬業許可申請等に必要な書類等一覧

賃貸借契約書の意外な落とし穴

それは、土地賃貸借契約書の「貸主」と「登記名義人」が異なっている場合があるということです。

例えば、土地賃貸借契約の締結後に本人の死亡によって相続が発生し、相続人が登記をするに至ったというケースも考えられます。また、登記名義人(真の所有者)は妻ですが、夫を立てるために便宜上、夫の名で土地賃貸借契約を締結しているケースもあります。つまり、夫が妻を代理して契約を締結し、現在に至っているというものです。これも内助の功といえるのかもしれません。

しかし、行政庁の対応は杓子定規です。「土地の登記事項証明書」と「土地賃貸借契約書」の名義人に相違があることを理由に、補正を命じられることがあります。

その場合は、追加で法定外書類を提出するしか他ありません。例えば、「申述書」によって、名義人の相違が発生するに至った経緯を申述したり、「覚書」によって、契約のまき直しを行ったりして、土地賃貸借契約の履行について特段の問題はないことを証明するという方法です。いずれにせよ、貸主に対して、補正を命じられた経緯を説明し、署名・捺印をお願いすることになりますので、相当な時間を要することが考えられます。

なお、不備を補正するための期間は標準処理期間に含まれないため、申請を検討している段階で「土地の登記事項証明書」と「土地賃貸借契約書」を確認し、万が一、名義人に相違がある場合は、事前に対応しておくことが望ましいといえるでしょう。

まとめ

昨今、許認可申請をはじめとする行政手続のオンライン化が進んでおります。しかし、産業廃棄物収集運搬業許可申請においては、まだまだオフラインな側面が多いといえます。本件許可の申請窓口は、管轄の健康福祉センターとなりますが、時には窓口担当者の恣意的な判断に振り回されることもあります。

そこで、重要となってくるのが「行政(窓口担当者)との対話」です。

申請時の窓口確認が実質審査となっておりますが、窓口担当者の主張が必ずしも正しいとは限りません。逆に、認識の違いからこちらが指摘を受けることもあります。つまり、窓口担当者に対する礼儀として、指摘を素直に受け入れる姿勢も大切ですが、時には信念を貫くことも重要です。それが、依頼者様にとって利益の実現につながるからです。

弊所は、【積替保管を含む】産業廃棄物収集運搬業許可の申請実績がございます。もちろん、窓口担当者との対話も包括的業務となります。申請を検討しているが、窓口対応に不安がある事業者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。